|

| Logo "politik & kommunikation" |

Hier das Crossposting dieser Kolumne.

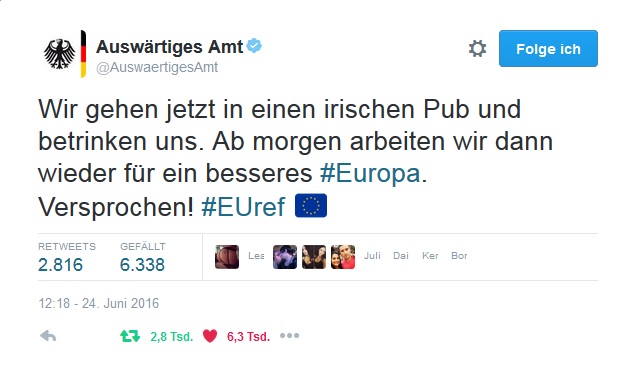

Der 23. Juni wird in die Geschichtsbücher eingehen: An diesem Donnerstag stimmten 51,9 Prozent der britischen Bürger für Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Aber das ist nicht der einzige Grund, denn am selben Abend veröffentlichte das Auswärtige Amt das reichweitenstärkste Social-Media-Posting aller Zeiten: „Wir gehen jetzt in einen irischen Pub und betrinken uns. Ab morgen arbeiten wir dann wieder für ein besseres #Europa. Versprochen“ #EUref „

|

| Tweet des Auswärtigen Amtes am Abend des #Brexit-Referendums, 24. Juni 2016 |

Der Tweet und das spätere Facebook-Posting erreichten zusammen mehr als 5 Millionen Impressions. Durch die Verbreitung von Medien auf der ganzen Welt werden es noch einige weitere Millionen Kontakte zusätzlich gewesen sein.

Durch diesen emotionalen Stil ist das Auswärtige Amt wohl erstmals direkt in den Timelines vieler Bundesbürger gelandet. Die Zahlen zeigen: Diese eher ungewöhnliche diplomatische Kommunikation wird honoriert.

|

| #FragSteinmeier-Bürgerdialog auf Twitter |

Für US-Außenminister John Kerry ist der Begriff sogar schon wieder überflüssig: „The term digital diplomacy is almost redundant – it’s just diplomacy, period.“ Diplomatie und Dialog finden für ihn schon längst im Digitalen statt.

Bereits unter Außenminister Guido Westerwelle (FDP) öffnete sich das Amt und verstärkte seine Kommunikationsmaßnahmen im Onlinebereich. Frank-Walter Steinmeier (SPD) forcierte das Thema weiter: Unter anderem startete er 2014 mit „Review 2014 – Außenpolitik Weiter Denken" einen Prozess, in dem die neue Rolle der deutschen Außenpolitik in einer stärker globalisierten Welt diskutiert und explizit die Öffentlichkeit über ein Onlineportal eingebunden wurde, um Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu finden.

|

| Webseite aussenpolitik-weiter-denken.de |

Zudem motivierte das Außenamt, alle diplomatischen Vertretungen eigene digitale Kanäle für die Außenpolitik im Gastland zu etablieren. Mit Erfolg: Aktuell nutzen weltweit 136 deutsche Botschaften, ständige Vertretungen und Konsulate Social Media. Davon sind bisher 120 auf Facebook präsent und ca. 70 auf Twitter. Neben der klassischen Webseite werden so nun Blogs, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, tumblr, VK Kontakte, Vine und sogar ein eigener Buzzfeed-Kanal (Deutsche Botschaft Washington) für die Diplomatie genutzt, um aktuelle deutsche Positionen, Informationen und Bewertungen in den Gastländern zu verbreiten.

| ||

| Überblick Deutsche Botschaften in Social Media |

Auch die qualitativen Reichweiten können sich sehen lassen. Dank überdurchschnittlicher Interaktionsraten und professionellem Auftritt erzielen viele Postings große Reichweiten, über den Kreis der eigenen Fans hinaus. Viele Bürger, insbesondere in Nordafrika informieren sich direkt beim deutschen Staat. Die deutsche Außenpolitik erreicht so ohne Gatekeeper die interessierte Bevölkerung.

Dies trifft auch auf die Kanäle des Auswärtiges Amtes zu. Nicht nur das Pub-Posting, auch viele weniger emotionale, seriösere Postings erreichen weltweit Millionen Kontakte, sowohl in der diplomatischen Community als auch in der Öffentlichkeit der betreffenden Länder.

Dies ist auch eines der formulierten Ziele des Ministeriums: Mit eigenen Themen weltweit wahrgenommen werden. Heute reicht es nicht mehr aus, nur am Verhandlungstisch zu sitzen und gewichtige Argumente im richtigen Moment zu platzieren. Internationale Verhandlungen werden im Jahr 2016 in Echtzeit medial begleitet. So wird der Resonanzraum für die eigene Position gestärkt und internationale Unterstützung für die Verhandlungen im Hinterzimmer organisiert.

|

| Twitter-Account @TheIranDeal |

Bisher hat das Außenamt keine eigene Social-Media-Strategie ausformuliert und nieder geschrieben, aber alle Aktivitäten zählen darauf ein, für die eigenen Positionen aktiv zu werben, als wichtige Stimme in Diskussionen wahrgenommen zu werden und die Meinungsbildung bei Verhandlungen digital zu beeinflussen. Neben dem diplomatischen Corps gehören internationale Multiplikatoren und Journalisten zur Kernzielgruppe.

|

| Ausländische Botschaften in Deutschland in Social Media |

Diplomatisches Handeln soll durch die Aktivitäten im Netz insgesamt transparenter gemacht werden, um somit das Vertrauen in den Zielgruppen zu erhöhen. Der durch die digitalen Kanäle ermöglichte Dialog mit einer breiteren Öffentlichkeit stellt dabei eine willkommene und gewollte Ergänzung zu klassischen Diplomatie dar. Neben ihrer traditionellen Rolle als Regierungsbeauftragte werden Diplomaten so stärker auch zu Bürgerbeauftragten. Es entsteht ein Dialog mit der Zivilgesellschaft, den die konventionelle Diplomatie in der Form bisher nicht kannte.

Die Ziele des Auswärtigen Amtes werden in Berlin von einem bisher achtköpfigen und durch Umstrukturierungen zukünftig erweiterten 12 köpfigen Online-Team umgesetzt. Neben der umfangreichen Webseite ist es für alle Social-Media-Kanäle und mehrsprachigen Onlineprojekte verantwortlich. Die Aktivitäten sind in den vergangenen Jahren sichtbar professioneller geworden, auch dadurch hat das Vertrauen der Hausleitung zugenommen, was wiederum neue Freiräume für die Onliner geschaffen hat. Eine kleine Revolution in einer stark hierarchischen Institution wie dem Außenministerium.

|

| Tweet-Battle Schweden vs. Dänemark |

In Zukunft werden wir also dank Digital Diplomacy noch mehr aus der Welt der Diplomatie erfahren und können uns vielleicht schon jetzt auf das erste Twitter-Battle des Auswärtiges Amtes vorfreuen. Vor einigen Monaten lieferten sich die Digital Diplomacy-Vorreiter Schweden und Dänemark einen ironischen aber durchaus sehr lehr- und informationsreichen Schlagabtausch. Sie spülten so die große Diplomatie niedrigschwellig in Millionen Timelines - und letztlich profitierten davon beide Länder.